2025/08/09 10:09

リカキョウの電気の実験では「金属がつながることで電気が流れる」という基本的なことを体感してもらっています。電池と電球が正しくつながっていると点灯するし、点灯しない場合はどこが悪いのか確かめる。やっていることはプログラミングと同じで「命令する、試す、失敗だったらやりなおす」。だから、失敗はとても大切です。複雑な装置になるほど失敗は起こりやすいですが、だからこそ解決できた時の喜びは大きいです。

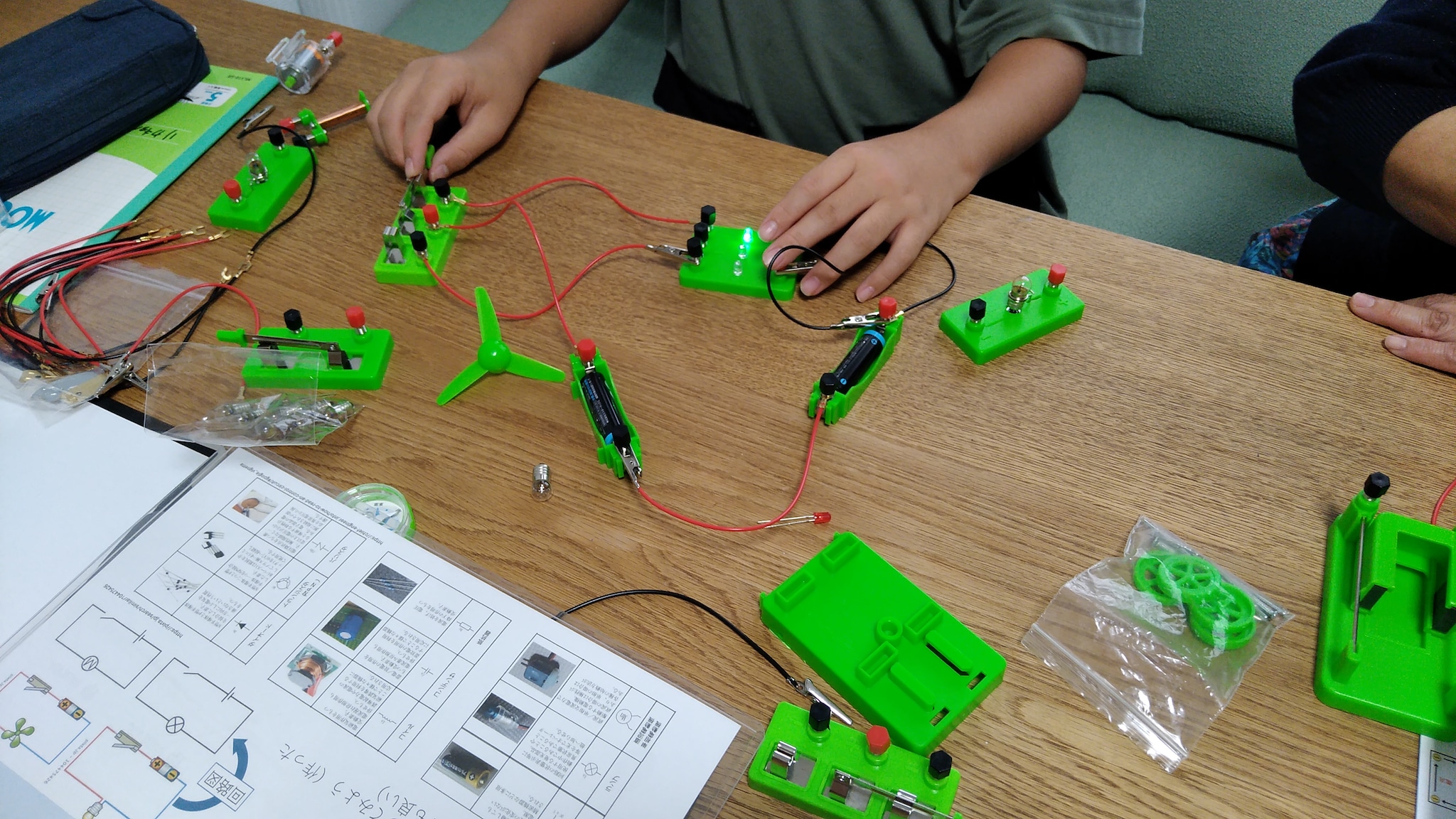

使用しているキットでは、スイッチは金属製、電球を差し込むソケットまで金属剥き出し(めずらしい)で、どのように電気が流れるか理解しやすいキットです。プラスチックで見た目を良くしたスイッチやソケットでは、中身がどうなっているのか分かりません。

生徒達は、まず電池とつながった金属部分に線を触れさせるだけで電球が点くこと、モーターが回ることに「すごい」と感動します。「接触が悪ければ電気は流れない」こと、逆に「すこしでも接触すれば電気が流れること」を体感します。このキットは線のつなぎ替えが簡単にできるので、思いついた配線をすぐに試せる点もすぐれています。接触させ続ければ電球は点きっぱなしですし、モーターは回り続けます。すると、電球や金属部分がだんだん熱くなってきます。電気って便利ですけど、感電や発火など、危険とも隣り合わせであることも学ぶ必要があります。

その後は、学年ごとに様々なことに発展してもらい、低学年ならモーターで回る車輪やプロペラに指で触れて回転の力を感じてみたり、高学年ならプロペラの風圧で台車を走らせてみたり、さらにLEDの点灯、電磁誘導(磁石と電流の関係で生じる運き)まで1回の授業で進んでしまいます。講師が到達点を決めているわけでなく、進みたいなら進んでもらうというスタンスです。

生活の中で電気がいろいろな仕事をしてくれていることと、さらには生物の細胞や雷やオーロラ、太陽光を含む電磁波など、世界が電気や電子で成り立っていることまで想像できるようになると、身近な生活から宇宙までを「電気・電子」という視点で見られるようになるのですが、小学生にはまだちょっとムズカシイ・・・(知識として知っている子はいますが、本当に理解できるのは、断片的な知識を積み上げた後だと思います)。