2025/08/16 20:49

「世界がなにでできているか?」が気になりだしたら夜も眠れない性格の人にとって、現代は優しい時代と言えます。「原子でできている」という明解な答えが用意されているからです。(小学生時代、「ナニコレ」と聞かれたらとりあえず「原子」と答えていたような記憶がよみがえりました!)

一方で、「原子」を知らなかった時代の人々は、やはり世界がなにでできているのかは、かなり悩んだことと思います。例えば古代ギリシャの哲学者たちは「万物の根源は水である」「万物は流転する」「火、水、土、空気でできている」など、考え抜いて各自の答えにたどりつきました。でも原子が知られていない時代に「世界は原子というツブでできているんだ」なんて言う人がいたら、周りの人は理解できなかったことでしょう。

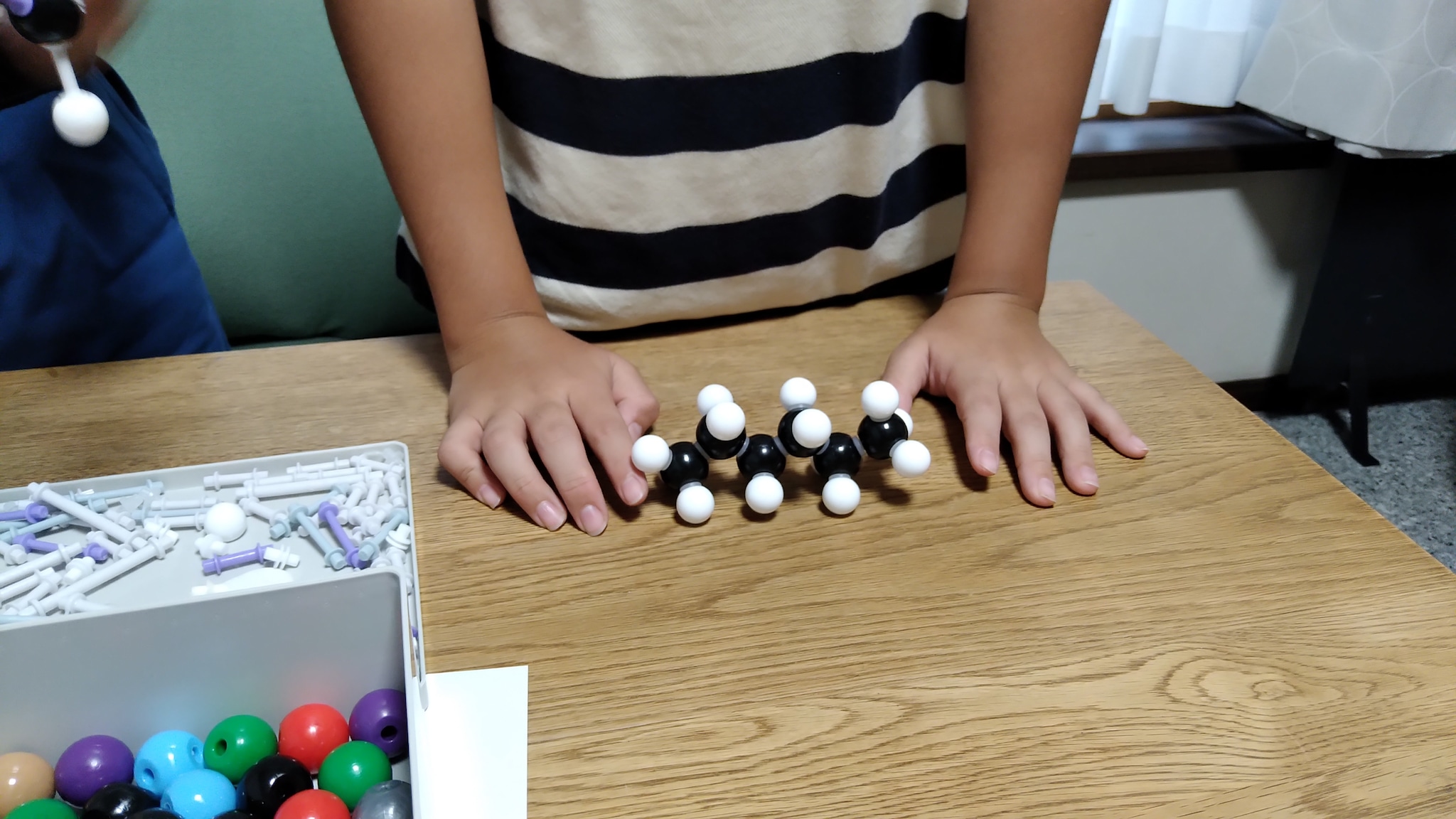

そんな原子の世界に慣れてもらうために、原子を模したボールをつなげて分子を作る体験をしてもらいました。原子には種類があって、それは周期表に載っている通り100以上に達しますが、身近な元素は意外に少なく、キットの中にも10種類程度しかありません。たとえば、

・水素 ・酸素 ・炭素

これだけで、水や二酸化炭素ができますし、炭水化物のような巨大分子も作れます。それ以外では、

・窒素 ・リン ・硫黄 ・塩素

など、ちょっとなじみのないものも入ってきますが、アミノ酸やDNAまで作れそうなメンバー。

授業は6年生の2人が取り組みました。興味深かったのは、炭素と水素で作る、ブタン、ペンタン、ベンゼンなど、シンプルで整った分子から作り始めたことでしょうか。(講師は水、二酸化炭素、エタノール、アミノ酸のグリシンを最初に作りました!)

講師がうっかり「ATPが作りたいんだよね(ATPは生物のエネルギー運搬体)」と言ったために、生徒達に「作りましょうよ!」と気を遣わせてしまいましたが、その後ニトログリセリンを作ったりして「やっぱり絵を見るとの作るのとは違う!」と気付いて授業を終えました。

講師は分子モデルを「かわいい」と感じるようになってしまったのですが、「かわいい」を連呼していた講師を生徒達がどう思ったかは不明です(とりあえずスルーしてくれていました)。