2025/09/14 14:22

今回は、庭のキンカンの木にたくさんいるアゲハチョウの幼虫の観察です。観察した後は講師が飼育して、さなぎから成虫まで見守りたいと思っています。

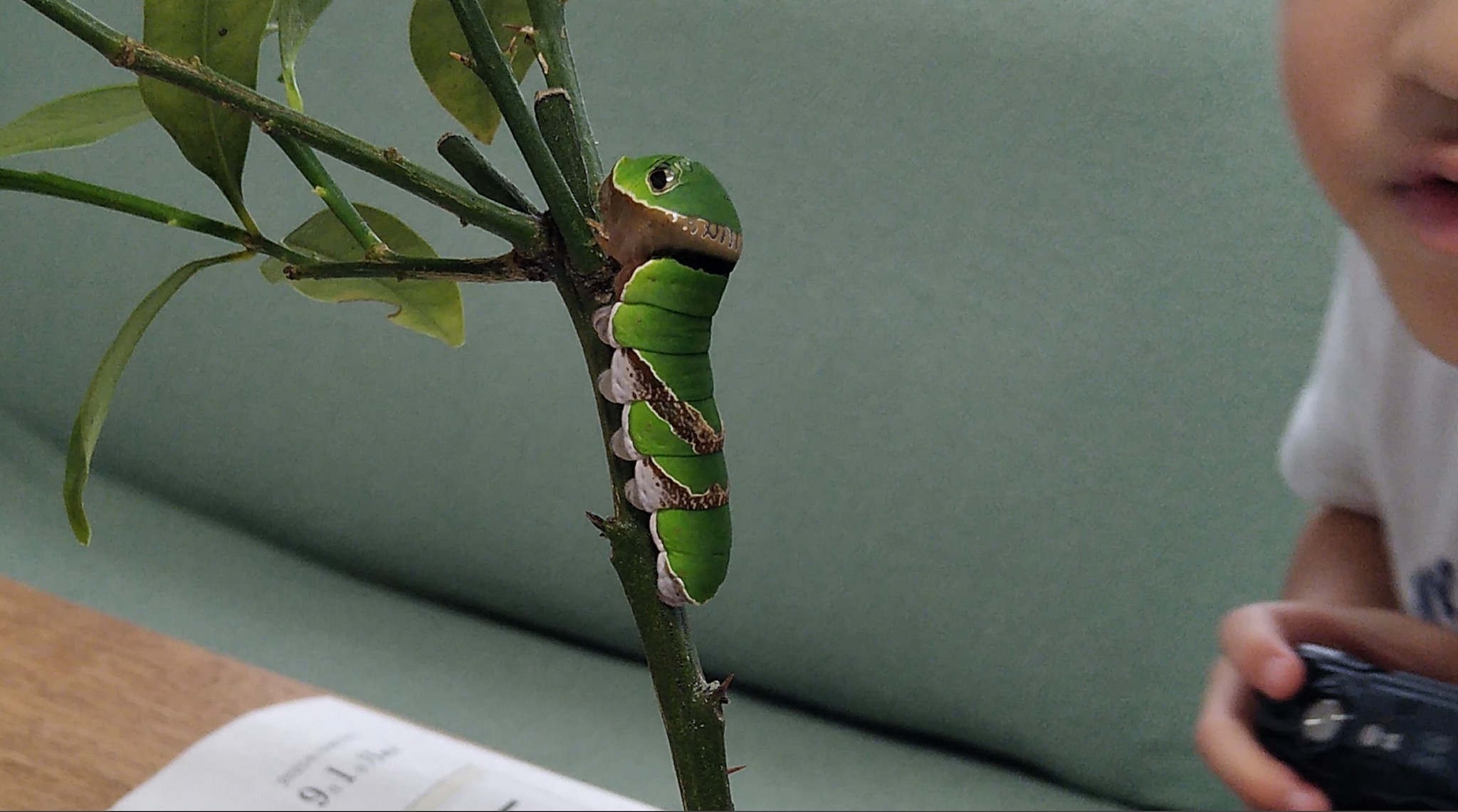

まず木についた幼虫を探すところから始めます。アゲハの幼虫は緑色で、数本の斜めの線が入っていて、意外とうまく背景に隠れています。講師は、一人の時は大きい幼虫を5匹は見つけるのですが、生徒達と一緒だと焦るからかなかなか見つかりません。それでも背の高さを武器にして、子供達より早く見つけて自慢げに教えて、大人げない・・・。

見つけた幼虫は枝ごと教室に持ち帰ります。部屋ではまず、つついてツノを出させます。鮮やかなツノは見た目も強烈ですが、匂いも強烈。これはいじめているように見えますが、ツノの色で種類を特定するためでもあります。幼虫にはできるだけ触らないで、元気なさなぎ(?)になってもらいたいのですが、ついつい触ってしまいます。

1人の生徒が幼虫に「わ!」と大声を浴びせ「大声でもツノを出す!」と発見していました。もう1人が「声で空気が揺れるからじゃない?」と予想していました。

近くても肉眼では観察に限界があるので、カメラで撮影した画像を拡大して、「本当の頭」と「本当の目」、爪のある足は何本か、吸盤のような足は何本か、などを観察します。途中ではフンもします。波打つように歩き出せば「どこ行くんだ」「何したいんだ」と詮索が始まります。写真以外にも、絵を描いたり、文を書いたり、各自の好きな方法で記録をおこないました。

と、生徒達が楽しく幼虫観察したかのように書いてきましたが、実は幼虫が苦手な生徒も多く、また動きも少ないことから途中から別の実験道具を出してくる生徒も続出。そんな別の活動をしている間に、幼虫が茎から葉に移動していたりしてまた観察を再開したり。そんなふうにのんびりと観察するぐらいが良いかもと思いました。どうしてもダメ!という生徒には、どういう印象が残ったか分かりませんが、虫だらけの地球で生きていくために、ちょっとでも虫に耐える力を付けてもらえたかなと思います!